मेरी हल्की कल्पना है। लेकिन कहानी कल्पना की है। सारा जिया हुआ कल्पना का है। महसूस किया हुआ भी। मेरे कुछ शब्द हैं कुछ परिकल्पना है जो मैं यहां लिख रहा हूं। हमारे समाज में चिजें ज्यादा लिखीं नहीं जाती सुनाई जाती हैं लेकिन मुझे लगता है लिखी जानी चाहिए जिसे फिर एकांत में पढ़ा जाना चाहिए। उस पर विचार किया जाना चाहिए।

भारत देश में जन्म से मरण तक हर पड़ाव पर अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। हर उम्र एक नई व्यवस्थाओं से जुड़ा होता है। हम उस व्यवस्था के लिए तैयार हैं या नहीं यह कोई विशेष प्रश्न नहीं होता। समाज हमें उस व्यवस्था में बांधने के लिए तैयार होता है। और आज भी भारत की जनता ज्याता मात्रा में अपनी नहीं समाज की सुनता है। हमारे जीवन की बहुत से निर्णय समाज लेता है जिसे उम्र की परिधी पर पहुंच सफल बनाया जाता है। हर व्यवस्था कहीं न कहीं उम् से जुड़ी हुई होती है। इसी उम्र की व्यवस्था में कल्पना ने अपने वर्तमान प्रेम से प्रेम विवाह किया था। जिस प्रेम विवाह की समाज में ज्यादा मुखर तौर पर चर्चा नहीं होती लेकिन लोग करते हैं। विवाह अगर ना भी करें तो भी प्रेम अवश्य करते हैं। प्रेम वास्तव में बंधन मुक्त है, नैसर्गिक है इसके लिए हम किसी सीमा में नहीं बांध सकते। लेकिन विवाह बंधन में बांध सकते हैं। कल्पना की शादी हुई। शादी के कुछ दिनों बाद हीं उसने अपने शरीर के सभी जोड़ों पर विशेष प्रकार के दर्द की अनुभूति की। तमाम अस्पतालों के धक्के खाने,अच्छे इलाज और बड़े डाक्टर के नाम पर पैसे गंवाने के बाद सारी बातें साफ हुईं। डाक्टर ने सारे रिपोर्टस को देख चिंता भरे सुर में कहा यह इस्पेटोलाइटीस है इसका कोई इलाज नहीं। आपको इसके साथ जिने की आदत डालनी होगी। शायद आपके परिवार में किसी को यह बिमारी हो। डाक्टर की इन बातों को सुन कल्पना को अवसादों ने घेर लिया उसके आंखों के समक्ष काला अंधेरा सा छाने लगा। मस्तिष्क उस चेहरे को ढूंढने लगा जिससे उसे यह बिमारी भेंट स्वरूप मिली थी। लेकिन ज़बाब हर बार ना रहा।

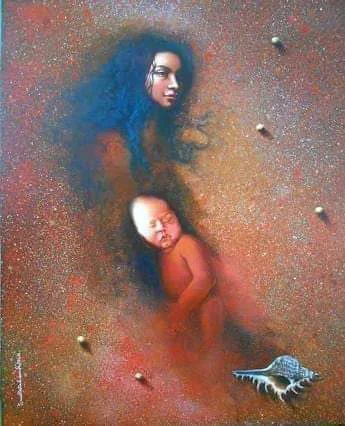

कल्पना को चिंता इस बात की नहीं थी कि वह इस बिमारी से ग्रसीत है जिसका कोई इलाज नहीं। डाक्टर ने योग व्यायाम की कहानी गढ़ जिसे जिवन का सहारा बनाया था। उसे चिंता थी अपने आने वाली पीढ़ी की। आने वाले भविष्य की। कल्पना उम्मीद से थी। पर उसकी उम्मीद पर उसके वर्तमान का गहरा संकट था जिसे तमाम प्रयासों के बाद भी नहीं बदला जा सकता। समय बितता गया कल्पना अपने उम्मीद के लहरों में मजबूती से तैरती रहती। प्रतिकूलता को अपने मन से दूर फेंकती रही। आस-पास बैठे बुढ़े-बुजुर्ग यहां तक कि जवान भी उम्मीद लगाते रहे। कल्पना स्वयं को उन तमाम लोगों के उम्मीद के आसपास भी खुद को नहीं पा रही थी। किसी भी महिला के उम्मीद से होने पर समाज पहले हीं लड़के की उम्मीद लगा बैठता है। मैंने किसी को भी आजतक यह कहते नहीं सुना कि लड़की होने वाली है या होगी। लड़का होने वाला है या होगा यह हमेशा से प्रचलन में रहा है। लेकिन इसके जन्मदाता सिर्फ और सिर्फ पंडित और मूर्ख होते हैं जो या तो रटी रटाई बातें करते हैं या अबोध हैं। क्योंकि ज्ञानी कभी भी स्वयं को इस विचार के आसपास नहीं भटकने देता। कल्पना इन सब से परे अपने उम्मीद को फूलों के नाजुक घोंसले पर पालने के सपने देख रही थी। अपने गर्भ से लेकर प्रसव तक के समय को कल्पना ने बड़े हीं कष्टों से झेला था। दर्द की अनैतिक दस्तक को उसने सिर्फ अपने आत्मबल से कम किया। नजदीक मंडराती आंखें उसे दया कि दृष्टि से देखा करते थे लेकिन वो तमाम चिंताओं ने कल्पना का कष्ट हरा ना हीं उसके शारीरिक कष्टों का निवारण किया। उन तमाम लोगों की बातों ने मात्र उसके उम्मीद को ठेस पहुंचाई थी। यहां तक कि दवाइयों ने भी उसके साथ इंसाफ नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में दवाइयों का सेवन उसे और भी पीड़ा दे सकता था। मां का हीं ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसके लिए मां बनने की नहीं ममतामयी होना ज्यादा आवश्यक होता है। मां हमारे कष्टों को शारिरिकता से कहीं ज्यादा मानसिक रूप से देखती है। जिसे देखने और समझने के लिए आंखों की नहीं भावनाओं की सुमधुर आवश्यकता होती है। वो भावनाएं सिर्फ मां सहेज कर रखती है। अपने हर मिठे स्पर्श में, आंखों की पलकों में। एक मां हीं समझती है उस पीड़ा को जो वह महसूस करती है जिसे वह हर क्षण जिती है। वो जानती है इस सत्य को को उससे कई गुना पीड़ा उसकी उम्मीद,उसकी संतान झेल रही होती है। उम्मीद की सागर में डूबते-निकलते कल्पना ने एक संतान को जन्म दिया। कुछ पंडितों और मूर्खों ने उसे लड़की कह कर नजरों को दीमक लगा लिया। ज्ञानियों ने उसे संतान प्राप्ति का उदगम समझ गले से लगा लिया। और कल्पना.… कल्पना अब भी अलग कल्पना में थी।

- पीयूष चतुर्वेदी

No comments:

Post a Comment